Da tode-jutsu a karate-do

Eventskarate 06 novembre 2009

Di Fabrizio Comparelli

Il karate (nell’accezione contemporanea di “mano nuda/vuota”, un’ambiguità semantica su cui torneremo) è l’arte marziale autoctona dell’isola di Okinawa. Come, quando, e dove il karate o le tecniche che lo compongono siano state elaborate, è una questione che rimane avvolta nel mistero e nella leggenda. In realtà nella sua patria d’origine, tecnicamente parlando, il karate, per tutto il corso del XIX secolo, non fu mai chiamato karate, ma molto più semplicemente Okinawa-te (pugno di Okinawa) o to-de (l’ideogramma to può anche essere pronunciato kara, ossia ‘mano cinese’, cosa che sottolinea gli intimi rapporti commerciali e culturali di Okinawa con la Cina), ed indicava un sistema di trasmissione marziale affidato alle famiglie di nobili o di uomini impiegati nell’entourage militare dei signori okinawensi, gli unici ad aver accesso al patrimonio delle tecniche guerriere. Un sistema di insegnamento, quindi, estremamente eterogeneo e vario, non riconducibile ad una radice comune anzi, al contrario, dipendente da tutta una serie di tradizioni diverse, innovazioni e contaminazioni personali.

Il cuore del tode okinawense, e di tutte le arti marziali orientali, sono i kata, le forme prestabilite che, tramandate da maestro ad allievo, contengono le tecniche di lotta ereditate nel corso della storia. Tramandata in segreto da maestro ad allievo, la storia e le tecniche del tode di Okinawa diventano meno oscure solo nel corso del XIX quando appaiono alcune figure di maestri che influenzeranno in maniera determinante lo sviluppo e l’evoluzione di quello che diventerà finalmente il karate. Il più famoso è senz’altro Sokon Matsumura, guardia del corpo di vari re di Okinawa. La sua vita, pur con qualche incertezza nelle date, si estende per tutto il XIX secolo. Ebbe maestri cinesi per la lotta e giapponesi per la spada. Fu il riorganizzatore del karate praticato nel suo villaggio natale, Shuri (allora capitale di Okinawa), per questo chiamato shuri-te (‘pugno di shuri’). Ma nei villaggi circostanti venivano praticate altre forme di karate, caratterizzate da kata e concezioni strategiche ben diverse. Oltre allo shuri-te di Matsumura, dunque, a Naha (il porto commerciale più importante di Okinawa, di cui oggi è capitale) veniva praticato il naha-te (“pugno di Naha”), profondamente influenzato dall’arte cinese sia nei movimenti che nella respirazione, e il tomari-te (“pugno di Tomari”), l’arte praticate nel villaggio di Tomari, situato a poca distanza da Shuri e Naha e sintesi di questi due sistemi. Verso la fine del XIX secolo fu il maestro Anko Itosu (allievo, tra gli altri, anche di Matsumura) ad imprimere al karate quella svolta che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo.

Karate, è noto, vuol dire ‘mano nuda’. Il termine tradotto con ‘nudo’ (o ‘vuoto’) andrebbe inteso inoltre in un doppio senso: il primo ‘concreto’, qualificherebbe il karate come arte marziale praticata senza l’ausilio di armi; il secondo, più ‘filosofico’, qualificherebbe il fine ultimo della pratica del karate, ossia il raggiungimento della ‘illuminazione’ tramite la consapevolezza della vacuità della realtà. Tuttavia, pure nell’incertezza delle testimonianze scritte (e si ricordi che alcuni documenti preziosi sono andati distrutti durante l’occupazione americana dell’isola di Okinawa durante la Seconda Guerra Mondiale), ad Okinawa ciò che sarà conosciuto per tutto il mondo come ‘karate’ si chiamava semplicemente ‘te’ o ‘tode’, ossia “pugno” o “pugno cinese”.

È mia intenzione dunque cercare di esemplificare quanto più chiaramente possibile il processo ideologico che ha condotto alcuni grandi maestri, Funakoshi sensei in primis, a stabilire la grafia attuale del termine karate (fondamentalmente nel periodo che va dal 1930 ai prodromi della Seconda Guerra Mondiale). Si ricordi che questa grafia non è che l’anello conclusivo di una serie di tentativi più o meno riusciti rivolti ad inquadrare un’arte non meglio specificamente identificata anche nella sua patria di origine, l’isola di Okinawa, ma che ormai era divenuta di dominio pubblico anche in Giappone.

Va subito detto che la storia dell’evoluzione del termine ‘karate’ si intreccia non solo con il processo di un necessario ripensamento estetico e pedagogico dell’arte, ma soprattutto con la necessità di un indispensabile allineamento nei confronti delle sempre più pressanti istanze nazionalistiche e politico-militari allora dominanti in Giappone.

Come per le biografie di quei maestri in attività all’incirca durante la metà del XIX secolo, e che hanno gettato le basi per il riassetto del ‘tode’ okinawense (tra gli altri Matsumura, Itosu, Higaonna e Azato, quest’ultimo in qualità di primo maestro di Funakoshi), anche per quanto riguarda la storia del termine karate ad Okinawa prima del 1900 dobbiamo avanzare ipotesi basandoci sui pochi ricordi orali di questi maestri tramandati sino ai nostri giorni grazie al ricordo degli allievi degli allievi...

Obbligatorio è iniziare con quanto riferisce Funakoshi, maggiore responsabile, benché non unico, dell’innovazione nella grafia e nell’interpretazione del karate come ‘mano nuda/vuota’.

Questi ci conferma almeno due cose: ad Okinawa, prima del XX secolo, non esisteva alcun documento scritto che riportasse il termine tode, motivo per cui non era ben chiaro se la parola karate fosse scritta con il kanji ‘Cina’ o con il kanji ‘vuoto’.

Ad Okinawa, i primi tre scritti in cui si parla di arti marziali, o che hanno una qualche relazione con il karate, sono:

- il ‘rotolo di Matsumura’ (1882), dove si parla genericamente di ‘arte marziale’;

- uno scritto di Hanashiro Chomo (1905), su cui vd. infra e in cui per la prima volta compare il kanji ‘kara’;

- le ‘dieci regole’ di Itosu (1908), in cui però troviamo ancora la denominazione tode).

Funakoshi ritiene probabile che all’inizio il kanji utilizzato fosse quello indicante la dinastia cinese Tang (618-907 d.C.), ma che allo stato attuale dello sviluppo e del perfezionamento del karate, ormai profondamente diverso dal quanfa cinese dal quale derivava, non vi era più alcun motivo di mantenere il collegamento con l’arte marziale cinese; Funakoshi stesso, seguendo la tradizione, nel primo libro da lui pubblicato in Giappone, To-te jitsu (1922), scriveva karate con il kanji indicante la dinastia Tang.

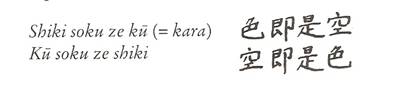

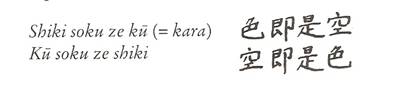

Com’è noto, una delle insidie lingua Giapponese è l’omofonia delle parole, ossia kanji di significato differente si possono pronunciare con un identico suono. Per capire quale sia il significato corretto di una parola, un giapponese deve basarsi sul contesto della frase o vedere necessariamente il kanji in questione. Karate è un tipico esempio di questa ambiguità. Il secondo kanji del termine karate (vd. figura 1) non pone alcuna difficoltà: ‘te’ vuol dire ‘mano’, ‘pugno’, ‘tecnica’; ma ‘kara’ è più insidioso, infatti per lo stesso suono esistono due kanji: uno che indica ‘nudo/vuoto’ (vd. figura 2), e che si pronuncia kong in Mandarino e kara in Giapponese, ma può essere pronunciato anche ‘aki’, ‘ku’ e ‘sora’, ed un altro (vd. figura 3) che è invece il carattere cinese attribuito alla dinastia Tang, e per estensione quindi la Cina stessa, o comunque indicante qualcosa di proveniente dalla Cina (questo kanji può essere letto altresì tang, to o kara).

I maestri okinawensi chiamavano la loro arte semplicemente te o to-de (così Hanashiro Chomo in Patrick McCarthy, Koryu Uchinadi 2, Tuttle Publishing 1999, p. 60) o bushi no te, ‘mano di guerriero’ (Gichin Funakoshi, Karate-dô, il mio stile di vita, ed. Mediterranee 1987, p. 46), mentre Chojun Miyagi, fondatore del goju-ryu, era convinto del fatto tode fosse una denominazione casuale: quando gli allievi si presentavano per essere istruiti chiedevano di apprendere semplicemente il te (McCarthy cit. p. 61); Gusukuma Shinpan, insegnante presso le scuole superiori, segnalò invece l’insofferenza dei giovani per il termine tode (probabilmente per via del crescente nazionalismo filonipponico e anticinese), per cui preferiva chiamare la sua arte kempo: era però d’accordo sulla scelta ‘karate-do’ coi kanji che poi diverranno famosi in tutto il mondo (sul meeting dei maestri okinawensi del 1936. vd. infra).

Se è vero dunque che, grosso modo, il karate è il frutto dell’evoluzione di un’arte autoctona okinawense unitamente agli importantissimi influssi delle arti marziali cinesi, è pressoché certo che con karate non si potesse intendere altro che ‘mano cinese’.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, il primo ad utilizzare il kanji giapponese ‘vuoto/nudo’ in uno scritto sul karate (forse il primo scritto specifico in assoluto) fu Hanashiro Chomo, in uno scritto del 1905 intitolato Karate Shoshu Hen. Il maestro Chomo, insieme a Kentsu Yabu, era stato uno degli eroi di Okinawa nella guerra contro la Cina. Hanashiro Chomo era stato uno dei pochi ad essere arruolato nelle truppe okinawensi, e poteva essere stato quindi influenzato dall’ideologia militare nipponica fortemente nazionalistica, che mirava a screditare e svalutare tutto ciò che era cinese. Ma si trattava probabilmente di un caso isolato (forse di un primo tentativo di svecchiamento), che non ebbe alcun seguito, poiché i maestri più anziani non erano partiti per la guerra, e la Cina continuava per loro ad essere un modello culturale, benché ormai Okinawa fosse divenuta una provincia Giapponese. D’altra parte, benché Azato ed Itosu fossero dichiaratamente filogiapponesi, Itosu, il cui manoscritto è conservato e risale al 1908 (era quindi sicuramente a conoscenza dello scritto del suo allievo Hanashiro Chomo), scrive ancora ‘karate’ con i kanji indicanti la ‘mano cinese’.

Le cose dovettero tuttavia cambiare, dovevano anzi già essere cambiate di molto, quando Funakoshi fu invitato dal maestro Jigoro Kano in Giappone a diffondere la sua arte. L’insegnamento del karate, nonostante l’arretratezza propedeutica e metodologica rispetto ad altre arte marziali quali il judo e il kendo, ormai già popolari e utilizzate a fini militari anche in tornei organizzati, suscitò un notevole interesse. Si impose allora per Funakoshi il problema della nomenclatura, non solo del termine karate (che sapeva troppo di Cina e non poteva essere culturalmente accettato dal nazionalistico Giappone) ma anche dei nomi dei kata foneticamente troppo cinesi. Funakoshi giustamente notava come il karate praticato nella sua gioventù era già qualcosa di profondamente diverso dal kung fu dal quale derivava. Inoltre la semplificazione avvenuta in Giappone per esigenze didattiche giustificò la ricerca di una terminologia alternativa. Tuttavia il processo di giapponesizzazione non fu immediato. Nel 1922 Funakoshi pubblicò un libro intitolato Ryukyu kempo karate, seguito nel 1924 da un’altra pubblicazione intitolata Goshin karate jutsu (‘l’arte del karate: rafforzamento energetico ed autodifesa’), ma gli ideogrammi sono ancora quelli che indicano la Cina. Quando ormai il karate era stato introdotto all’interno delle Università giapponesi, Funakoshi propose la seguente denominazione: Nippon Kempo karate-do, ossia ‘la via del Grande Metodo di pugilato giapponese a mani nude’ utilizzando finalmente l’ideogramma ‘nudo/vuoto’. I Giapponesi potevano essere soddisfatti. Non solo le origini cinesi, ma anche quelle okinawensi, comunque troppo ‘paesane’ per i sofisticati nipponici, erano state cancellate. Ad Okinawa, invece, i maestri più oltranzisti non furono soddisfatti di questa scelta: in primo luogo perché ad Okinawa l’uso delle armi non era affatto estraneo al karate, anzi i due insegnamenti andavano di pari passo. La dizione ‘mano nuda’ quindi non rendeva ragione alla vera essenza karate okinawense. I più illuminati, tuttavia, soprattutto quelli che avevano già visitato il Giappone e avevano iniziato ad insegnarvi la loro arte, concordarono in pieno con la coraggiosa scelta di Funakoshi e soprattutto con le istanze nazionalistiche che sottostavano questa scelta: Funakoshi non aveva innovato di propria scelta, ma aveva seguito i suggerimenti che gli erano giunti dalle alte sfere delle arti marziali nipponiche, rappresentanti del Butokukai di Tokio.

In McCarthy 1999 vi è la trascrizione inglese del meeting del 1936 fra i più importanti maestri di Okinawa proprio riguardo la necessità di adottare la grafia karate-do “via della mano nuda”. I più illustri maestri dell’epoca, Miyagi, Chutoku Kyan, Hanashiro Chomo, Kentsu Yabu, Shimpan Shiroma, Choki Motobu, Chosin Chibana, concordarono sulla necessità del cambiamento. Per raggiungere la popolarità ed allargare la conoscenza del karate in terra giapponese, il cambiamento era necessario, i tempi lo imponevano: la guerra con la Cina era stata già archiviata, ma gli scenari internazionali erano torbidi, la Seconda Guerra Mondiale sarebbe scoppiata di lì a poco, e al Giappone serviva una arte marziale efficace e completamente integrata nel suo sistema ideologico.

Il karate era ormai divenuto ‘mano nuda/vuota’. Funakoshi però non era uno sprovveduto, era anzi un intellettuale di stampo confuciano ben consapevole dei doveri dell’uomo verso la società. Aveva avuto la fortuna, a suo tempo, di studiare coi più grandi maestri della sua epoca, che gli avevano insegnato come il karate non fosse solo una forma di ‘jutsu’ di tecnica pura e semplice, quanto piuttosto una sorta di ‘do’, confucianemente intesa come via per il miglioramento di se stessi e della società in cui si vive. Funakoshi, anch’egli esperto conoscitore dei classici confuciani, lo sapeva bene e per meglio giustificare la sua operazione culturale, attirò l’attenzione su alcune scritture del buddismo zen dove compariva proprio il termine kara ‘vuoto’, indicando il percorso dell’adepto che mira a liberarsi dalle sovrastrutture ideologiche e mentali per raggiungere alla fine il vuoto, o assenza di pulsioni. Per la precisione Funakoshi fu ispirato dal Maha Prajna Paramita Sutra. Questo sutra, composto in India intorno al IV secolo d.C. è uno dei testi fondamentali del buddismo, studiato e recitato ancora oggi nell’ambito della tradizione sia zen sia tibetana. L’importanza del testo è dovuta al fatto che esso condensa in pochi versi ciò che viene considerato il “cuore” dell’insegnamento buddista: la comprensione totale del carattere vuoto ed impermanente di qualsiasi manifestazione o categoria in cui catalogare il flusso continuo del mondo. L’insegnamento del Sutra si propone sotto forma di discorso che il mitico bodhisattva Avalokitesvara, simbolo cosmico della compassione, indirizza a Sariputra, discepolo storico di Gautama Budda (in neretto l’espressione utilizzata da Funakoshi).

L’essenza della Visione Profonda

Puro sentire, che attinge al cuore di tutte le cose, Avalokita,

affiso nell’intuizione perfetta,

vede fluttuare disciolte

le cinque mutevoli

soglie dell’io,

e recide la pena

che tutti accomuna.

Oh Sariputra,

ogni fenomeno affiora

dall’insondabile abisso,

che cela e trascende gli opposti:

la Vacuità.

La forma è vuoto, il vuoto è forma,

ininterrotte, nella vastità cangiante,

trapassano le sensazioni,

le percezioni, le nostre

interiori reazioni,

e l’ampio dominio chiamato

coscienza dell’ego.

Oh Sariputra,

non ha consistenza

la serie infinita di tutte le cose,

non esistono nascita

e dissoluzione,

non c’è purezza né macchia,

né crescita, né diminuzione.

16 E dunque, nel vuoto,

insostanziale è ogni forma,

ogni interno richiamo

della mente e dei sensi,

ogni moto attivato

dalla volontà

e dalla coscienza evocato.

Illusorio è lo specchio dei sensi,

gli occhi, la lingua, il naso, le orecchie,

il corpo e la mente,

non possiede vita a sé stante

l’aspetto o il sapore,

il suono o l’odore,

il tatto o l’oggetto mentale.

Se dunque è apparente ogni cosa

e senza una propria sostanza,

non c’è da pensare che esista ignoranza

o di essa possibile fine,

e vecchiaia è illusione e la morte,

come pure la loro estinzione.

Ma se pur non c’è causa di pena,

non cessa la pena del mondo,

né val, per estinguerla, Nobile Via,

perché vuoto è ogni conseguimento

o completa rinuncia alla quale approdare.

Così, l’essere emerso dal buio,

compenetrato della Visione Profonda,

non ha il cuore e la mente ostruiti,

non alberga paura,

e sciolto da ogni illusorio richiamo

può riconoscersi libero, infine.

E chi, nell’immoto fluire del tempo,

si è aperto al puro sentire,

affidato alla Prajna Paramita,

realizza il supremo risveglio.

Conosci ora il cuore della Visione Profonda:

è il grande mantra incantato,

magia splendente

e suprema,

l’incomparabile mantra,

che scioglie ogni pena.

Non c’è inganno, ma rivelazione,

nel mantra che esprime l’essenza

dell’unico Vero

con queste parole:

Andare, andare oltre,

trascendere

approdare al di là,

nel cuore radiante e perfetto

del puro Risveglio:

adesso!

Funakoshi riuscì ad ottenere l’approvazione dei suoi connazionali motivando la sua scelta anche con l’introduzione del concetto filosofico di kara come ‘vacuità’. Eppure il karate okinawense, almeno quello più antico, non aveva niente a che vedere né col buddismo né con lo zen, filosofie quel tempo non erano molto seguite ad Okinawa, e in effetti Funakoshi non insistette troppo su astrazioni filosofiche da monastero, quasi ‘iniziatiche’ che anzi gli erano anzi affatto estranee. Per Funakoshi, uomo concreto, la ‘vacuità’ era anche un arma: «lo studente di karate-do deve rendere la mente vuota di personalismo o cattiveria, nello sforzo di reagire in maniera opportuna a qualunque cosa possa trovarsi davanti». Inoltre la tendenza volta a trasformare jutsu a do (o meglio a shugyo: un concetto indicante un’austera disciplina per il miglioramento fisico e spirituale dell’uomo), era in nuce già praticata dai maestri della generazione precedente quella di Funakoshi, soprattutto da Itosu, Azato e Higaonna.

Nel 1935 Funakoshi scrive il suo testo più importante Karate-do Kyohan, ‘L’insegnamento del karate-do’. I kanji utilizzati sono ormai quelli che indicano “mano nuda’. Il karate okinawense rimarrà ancora a lungo confinato in patria, mentre quello di Funakoshi, lo Shito-ryu di Mabuni, il Wado-ryu di Otsuka (l’unico giapponese tra i fondatori e ironia del destino sarà anche l’unico a mantenere i nomi originali cinesi dei kata!), il Goju-ryu di Miyagi, faranno il giro del mondo e faranno conoscere il karate giapponese, la mano nuda/vuota’.